本研究系统性地探讨了不同热暴露温度(25℃, 100℃, 150℃, 190℃, 280℃)对7050-T74铝合金微观组织、力学性能及在3.5wt% NaCl溶液中应力腐蚀开裂行为的影响。通过综合运用扫描电镜、透射电镜、电化学测试、慢应变速率拉伸试验以及计算机模拟等多种分析手段,揭示了性能演变背后的微观机制。

一、微观组织演变:温度驱动的析出相转化与粗化

研究核心发现是150℃是一个关键的微观组织转变阈值。

低温阶段(≤150℃):合金微观结构保持相对稳定。析出相以细小的GP区(Guinier-Preston Zone)和亚稳的η‘相为主,尺寸细小且分布弥散。晶界处的无沉淀析出带宽度较窄且稳定。这种结构为合金提供了良好的强度基础。

高温阶段(>150℃):随着热暴露温度升高,组织发生显著演变。

相变过程:亚稳的η’相逐渐向稳定的η相(MgZn2)转变。

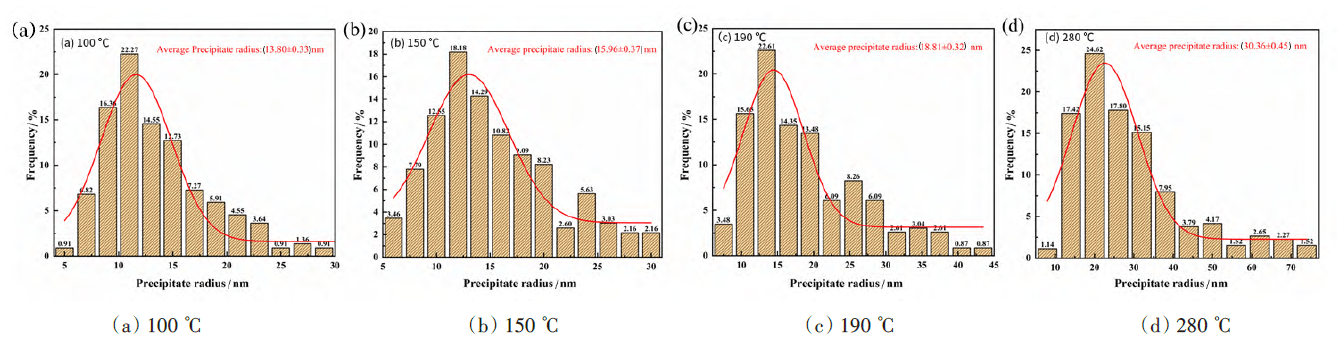

粗化机制:在190℃时,相变以多级序列(GP区 → η‘相 → η相)为主;到了280℃,则转变为以Ostwald熟化为主导机制,即小尺寸析出相溶解,大尺寸析出相进一步长大。

具体数据:晶内析出相平均直径从150℃时的约16 nm 粗化到280℃时的约30 nm。更为显著的是,晶界η相从板状急剧粗化,其长轴尺寸从77.4 nm 增长至221.6 nm。同时,晶界旁的无沉淀析出带宽度也从86.4 nm 扩展至145.5 nm。PFZ的加宽直接导致了晶界结合力的弱化。

二、力学性能:强度与塑性的“此消彼长"

热暴露温度对力学性能产生了规律性影响,表现为强度、硬度下降,而塑性提升。

强度变化:合金的屈服强度和抗拉强度随温度升高而持续下降。从室温到280℃,抗拉强度从533 MPa 显著降至260 MPa。这主要归因于强化相(η‘相)的减少、粗大的η相对位错运动的阻碍作用减弱(强化机制从“位错切过"转变为“位错绕过")。

塑性变化:与此相反,合金的延伸率和截面收缩率在高温暴露后明显上升。断裂模式也随之改变:低温下为“沿晶-韧窝"混合断裂,表明晶界是薄弱环节;高温下则转变为的韧窝型穿晶断裂,说明塑性变形更均匀地发生在晶内,宏观表现为塑性增加。

三、电化学腐蚀行为:耐蚀性的非单调变化

电化学测试(极化曲线、阻抗谱)结果表明,合金的耐蚀性并非随温度升高而单调恶化。

190℃样品表现出最佳的耐蚀性,其自腐蚀电位最正,电荷转移电阻最大,表明此时表面可能形成了更稳定的钝化膜。

280℃样品的耐蚀性最差,自腐蚀电位最负,腐蚀电流密度最大。这是因为粗大的η相与铝基体之间形成明显的电偶腐蚀效应,加上宽化的PFZ为腐蚀介质提供了快速通道,共同加速了腐蚀进程。

四、应力腐蚀性能:协同作用下的显著恶化

尽管高温下氢扩散浓度模拟显示有所降低,但合金的应力腐蚀敏感性指数却急剧升高。

敏感性指数:从室温的较低水平,逐步上升至150℃时的8.4%,190℃时的9.5%,并在280℃时达到最高的18.6%。

恶化机制:这是一个多种因素协同作用的结果:

1. 晶界弱化:宽化的PFZ和粗大连续的晶界η相严重削弱了晶界强度,使裂纹更容易沿晶界萌生和扩展。

2. 电化学驱动:粗大η相与基体构成的腐蚀微电池,以及PFZ形成的腐蚀通道,使得腐蚀更易集中于晶界。

3. 氢脆辅助:虽然整体氢浓度可能不高,但应力会驱使氢原子在裂纹等应力集中区富集,辅助裂纹扩展。

模拟结果也印证了这一点:低温时点蚀坑底部应力集中严重;高温后应力分布更均匀,但晶界已成为更薄弱的环节,裂纹扩展阻力减小。

五、综合结论与工程意义

本研究明确了热暴露温度对7050-T74铝合金服役性能的深远影响:

1. 组织稳定性:该合金在150℃以下短期暴露,微观组织和性能保持稳定。

2. 性能权衡:高温暴露导致强度-塑性-耐蚀性的权衡关系发生根本性变化,强度和不锈钢腐蚀性能显著牺牲。

3. 抗应力腐蚀性能排序:在研究的温度点中,合金抗应力腐蚀性能的优劣顺序为:100℃ > 150℃ > 190℃ > 280℃。

工程启示:对于使用7050-T74铝合金制造的关键承力部件(如航空航天结构件),必须严格限制其长期服役温度或短期过热温度,避免超过150℃,以防止因微观组织恶化而导致的力学性能损失和灾难性的应力腐蚀开裂风险。本研究为该合金的热处理工艺优化和在恶劣环境下的服役安全评估提供了重要的实验数据和理论依据。

版权所有 © 2026 凯尔测控试验系统(天津)有限公司 备案号:津ICP备18003419号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap