1. 引言

1.1 四点弯曲试验的技术背景

四点弯曲试验作为一种经典的材料力学测试方法,在工程材料和生物材料研究中占据重要地位。与传统的三点弯曲试验相比,四点弯曲试验具有独特的技术优势,它能够在试样中部产生均匀的弯矩分布,同时消除剪切应力的影响,实现纯弯曲状态。这种独特的力学环境使得四点弯曲试验特别适合于研究材料在纯弯曲载荷下的力学行为,包括弹性变形、塑性变形、疲劳损伤和断裂等关键性能。

在生物医学工程领域,四点弯曲试验的应用日益广泛,特别是在骨力学研究和植入器械测试方面。由于骨组织具有复杂的各向异性特征和分层结构,传统的简单加载方式难以准确反映其真实的力学响应。四点弯曲试验通过精确控制加载条件,能够模拟骨组织在生理状态下的受力情况,为骨疾病机制研究、植入物设计优化和药物疗效评估提供了重要的实验手段。

1.2 小鼠模型在骨力学研究中的价值

小鼠作为骨力学研究的重要实验模型,具有多方面的独特优势。首先,小鼠基因组与人类基因组的高度相似性(约 85%)使得研究结果具有良好的临床转化潜力。其次,小鼠的繁殖周期短、成本相对较低,便于开展大规模的对照实验。此外,转基因和基因敲除技术在小鼠中的成熟应用,为研究特定基因在骨力学性能中的作用提供了理想的工具。

在骨力学研究中,小鼠模型特别适合于研究骨代谢疾病、骨质疏松症、骨修复机制以及药物干预效果等关键问题。通过系统性评估小鼠骨骼的形态学、密度测定和力学性能,研究人员能够建立 "生物力学机制",阐明实验干预如何改变全骨力学功能。特别是在疲劳性能研究方面,小鼠模型能够提供标准化的实验条件,减少个体差异对结果的影响,提高实验的可重复性和可比性。

1.3 疲劳试验在骨材料研究中的重要意义

疲劳失效是骨骼系统最常见的失效模式之一,在日常活动中,骨骼承受着数以万计的循环载荷,这种重复性载荷可能导致微损伤的累积,最终引发疲劳骨折。疲劳试验在骨材料研究中具有多重重要意义:

首先,疲劳试验能够评估骨材料在生理载荷条件下的长期性能。与静态力学测试相比,疲劳试验更能反映骨骼在实际使用环境中的真实表现。研究表明,疲劳载荷下的骨材料性能与静态性能之间存在显著差异,疲劳寿命可能相差数个数量级。

其次,疲劳试验为骨疾病的病理机制研究提供了重要工具。在骨质疏松症、糖尿病等疾病状态下,骨组织的疲劳性能会发生显著改变,通过疲劳试验可以定量评估疾病对骨质量的影响。

第三,疲劳试验是评估骨植入物和修复材料性能的关键方法。人工骨、骨修复支架、内固定器械等植入材料必须能够承受长期的循环载荷而不发生疲劳失效,疲劳试验为这些材料的安全性和有效性评估提供了重要依据。

最后,疲劳试验还为药物研发和治疗方案评估提供了重要平台。通过比较正常小鼠与疾病模型小鼠的骨骼疲劳性能,以及评估药物干预后的改善效果,可以为新的治疗策略开发提供科学依据。

2. 技术原理与理论基础

2.1 四点弯曲试验的力学原理

四点弯曲试验的基本力学原理基于梁理论,包括 Euler-Bernoulli 梁理论和 Timoshenko 梁理论。在四点弯曲加载配置中,试样被两个下支撑点支撑,并在上表面受到两个对称分布的加载点作用,形成 "三点支撑、两点加载" 的力学系统。

根据经典梁理论,四点弯曲试验中的应力分布具有以下特征:在试样中部的纯弯曲区域,弯曲应力呈线性分布,最大拉应力和压应力分别出现在截面的上下表面,而中性轴处的应力为零。同时,在纯弯曲区域内,剪切应力为零,这是四点弯曲试验相对于三点弯曲试验的重要优势。

对于矩形截面的试样,四点弯曲试验中的最大弯曲应力可以通过以下公式计算:

σ = (3FL)/(2bh²)

其中,F 为单个加载点的载荷,L 为两个加载点之间的距离,b 为试样宽度,h 为试样高度。

在实际应用中,由于骨组织的几何形状不规则和材料的各向异性特征,精确计算应力分布需要考虑更多因素。有限元分析方法的引入为解决这一问题提供了有效途径,通过建立基于显微 CT 扫描的三维有限元模型,可以准确计算骨组织在四点弯曲载荷下的应力和应变分布。

2.2 骨组织疲劳损伤机制

骨组织的疲劳损伤是一个复杂的多尺度过程,涉及从分子水平到组织水平的多个层次。理解骨组织的疲劳损伤机制对于设计合理的疲劳试验方案和正确解释试验结果具有重要意义。

在微观尺度上,骨组织的疲劳损伤主要表现为微裂纹的形成和扩展。疲劳载荷下,骨基质中的胶原纤维与羟基磷灰石晶体之间可能发生脱粘,导致微裂纹的萌生。这些微裂纹最初可能局限在单个骨单位或骨小梁内,但随着循环载荷的持续作用,微裂纹会逐渐扩展并相互连接,最终形成宏观裂纹。

中观尺度的疲劳损伤机制涉及骨单位和骨小梁结构的破坏。在循环载荷作用下,骨单位之间的粘合线可能发生分离,导致骨单位的松动和脱落。同时,骨小梁的疲劳损伤表现为小梁的断裂和结构的坍塌,这会显著降低骨组织的整体力学性能。

宏观尺度的疲劳失效通常表现为裂纹的快速扩展和最终的断裂。研究表明,骨组织的疲劳失效过程可以分为三个阶段:裂纹萌生阶段、裂纹扩展阶段和快速断裂阶段。在裂纹萌生阶段,微损伤逐渐累积,但宏观裂纹尚未形成;在裂纹扩展阶段,裂纹以稳定的速度扩展;在快速断裂阶段,裂纹扩展速度急剧增加,最终导致失效。

2.3 小鼠骨组织的力学特性

小鼠骨组织具有与人类骨组织相似的基本结构特征,但在尺寸、密度和力学性能方面存在显著差异。了解小鼠骨组织的力学特性对于设计合适的疲劳试验方案和正确解释试验结果至关重要。

小鼠的长骨主要包括股骨、胫骨、肱骨和尺骨等,其中股骨和胫骨是常用的力学测试部位。小鼠股骨的长度通常为 15-20 毫米,胫骨的长度约为 18-22 毫米,这些尺寸使得小鼠骨骼特别适合于进行精确的力学测试。

在力学性能方面,小鼠骨组织表现出明显的各向异性特征。纵向(沿骨长轴方向)的弹性模量通常高于横向(垂直于骨长轴方向)的弹性模量,这种各向异性特征在疲劳性能中也有体现。研究表明,小鼠骨组织在纵向加载时具有更高的疲劳强度和更长的疲劳寿命。

小鼠骨组织的疲劳性能受到多种因素的影响,包括年龄、性别、遗传背景、营养状况等。随着年龄的增长,小鼠骨组织的疲劳性能会发生显著变化,表现为疲劳强度的降低和疲劳寿命的缩短。性别差异也会影响骨组织的疲劳性能,雌性小鼠在去卵巢后会出现疲劳性能的明显下降。

在材料组成方面,小鼠骨组织的矿物质含量和胶原纤维结构与人类骨组织相似,但在具体的化学成分和微观结构方面存在差异。这些差异可能影响骨组织的力学性能,特别是在疲劳载荷条件下的表现。研究表明,骨组织的矿物质含量、胶原交联程度和水分含量都会影响其疲劳性能。

2.4 疲劳寿命预测模型

疲劳寿命预测是疲劳试验的核心目标之一,通过建立合适的预测模型,可以从有限的试验数据中推断材料在不同载荷条件下的疲劳行为。在骨材料研究中,疲劳寿命预测模型的建立具有重要的理论意义和实用价值。

疲劳寿命预测模型是 S-N 曲线模型,该模型描述了应力水平与疲劳寿命之间的关系。对于骨材料,S-N 曲线通常采用双对数坐标表示,呈现出近似线性的关系。典型的 S-N 曲线方程为:

σ^m × N = C

其中,σ 为应力水平,N 为疲劳寿命(循环次数),m 为疲劳指数,C 为材料常数。

然而,传统的 S-N 曲线模型在处理骨材料的疲劳数据时存在一定的局限性,主要表现在以下几个方面:首先,骨材料的疲劳数据通常具有较大的离散性,传统模型难以准确描述这种离散性;其次,骨材料的疲劳行为受到多种因素的影响,单一的应力参数难以全面反映这些影响;最后,骨材料在不同的应力水平下可能表现出不同的疲劳机制,需要更复杂的模型来描述。

近年来,机器学习方法在疲劳寿命预测中得到了广泛应用。通过训练神经网络、支持向量机等机器学习模型,可以建立更复杂的疲劳寿命预测模型。研究表明,基于机器学习的疲劳寿命预测模型能够更好地处理骨材料疲劳数据的复杂性和不确定性,提高预测精度。

除了传统的应力 - 寿命模型外,基于应变的疲劳寿命预测模型也在骨材料研究中得到应用。研究表明,应变参数比应力参数更能准确预测骨材料的疲劳寿命,特别是在复杂加载条件下。基于最大主应变或修正 von Mises 应变准则的应变体积被证明是预测骨材料疲劳寿命的有效参数。

3. 试验标准化与方法学

3.1 国际标准与规范要求

在生物材料疲劳试验领域,国际标准化组织(ISO)和美国材料与试验协会(ASTM)制定了一系列重要的标准和规范,这些标准为小鼠四点弯力学疲劳试验提供了重要的参考依据。

ASTM 标准在骨植入物测试方面制定了详细的规范要求。ASTM F382 标准规范了金属骨板的四点弯曲疲劳试验方法,该标准建立了统一的四点弯曲疲劳试验程序,用于表征和比较不同骨板设计的疲劳性能。ASTM F1264 标准则涵盖了髓内固定器械的测试要求,包括静态四点弯曲试验方法、静态扭转试验方法、弯曲疲劳试验方法等。

ISO 标准在医疗器械测试方面提供了重要的规范指导。ISO 7206 系列标准专门针对髋关节假体的疲劳性能测试制定了详细要求,其中 ISO 7206-6 规定了全髋关节假体柄组件颈部区域的疲劳性能测试方法。ISO 14801 标准则规范了牙科种植体的动态疲劳测试方法。

在骨水泥测试方面,ASTM F451 标准规范了丙烯酸骨水泥的疲劳测试要求,该标准建立了力控制恒定幅值疲劳测试方法,适用于基于丙烯酸树脂的骨科骨水泥材料。

这些国际标准为小鼠四点弯力学疲劳试验提供了重要的技术参考,包括试样制备要求、测试设备规格、加载参数设置、数据采集方法、结果分析要求等。虽然这些标准主要针对人体植入物和大尺寸试样,但其基本原理和方法可以适当地应用于小鼠骨骼的疲劳测试。

3.2 标准化操作程序

建立标准化的操作程序是确保小鼠四点弯力学疲劳试验结果可靠性和可重复性的关键。根据国际标准和相关研究文献,标准化操作程序应包括以下主要环节:

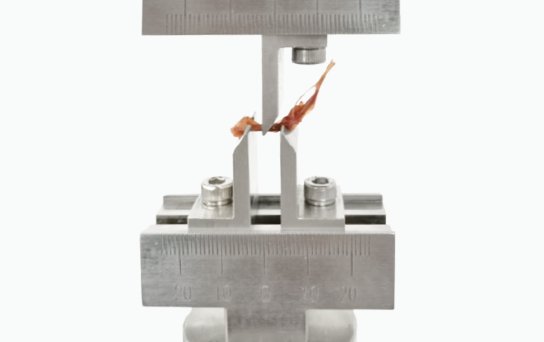

试样制备与保存:小鼠处死后应立即分离目标骨骼,通常选择股骨或胫骨作为测试对象。骨骼分离过程中应小心操作,避免对骨组织造成机械损伤。分离后的骨骼应去除附着的软组织,但要保留骨膜的完整性。对于不能立即测试的骨骼,应采用适当的保存方法,研究表明冷冻保存(-80°C)的方法,保存时间可达 12 个月而不显著影响力学性能。

试样尺寸测量与几何特征评估:在进行力学测试之前,应使用高精度测量设备(如游标卡尺)测量试样的关键尺寸,包括长度、直径、壁厚等。同时,应使用显微 CT 扫描技术对试样进行三维重建,获取详细的几何特征参数,如截面面积、惯性矩、皮质厚度等。这些参数对于后续的应力计算和结果分析具有重要意义。

测试设备校准与验证:疲劳测试设备应定期进行校准,确保载荷测量的准确性和重复性。校准应使用标准砝码进行,校准范围应覆盖试验中使用的所有载荷水平。同时,应定期检查测试设备的机械部件,确保其工作状态良好,避免设备故障对试验结果的影响。

测试环境控制:试验应在恒温恒湿的环境中进行,温度控制在 20-25°C,相对湿度控制在 40-60%。测试环境的稳定性对于确保试验结果的可靠性具有重要意义。同时,应避免测试环境中的振动和电磁干扰,确保测试数据的质量。

加载参数设置:加载参数的设置应根据研究目的和试样特性确定。通常采用正弦波循环加载,载荷范围应根据预试验结果确定,避免过高的初始载荷导致试样在短时间内失效。加载频率通常设置为 1-5Hz,这一频率范围接近人体日常活动时骨骼的受力频率。

3.3 试验参数优化策略

试验参数的优化是提高小鼠四点弯力学疲劳试验效率和准确性的重要手段。参数优化策略应综合考虑试验目的、试样特性、设备能力等多个因素。

载荷水平的确定:载荷水平的选择直接影响试验的持续时间和结果的可靠性。过高的载荷水平会导致试样在短时间内失效,无法获得足够的疲劳寿命数据;过低的载荷水平则会导致试验时间过长,增加试验成本和不确定性。研究表明,建议的载荷范围为最大载荷的 30-70%,具体数值应根据预试验结果确定。

加载频率的选择:加载频率的选择应考虑骨组织的粘弹性特性和设备的能力限制。过高的加载频率可能导致骨组织的热效应,影响试验结果;过低的加载频率则会延长试验时间。研究表明,1-5Hz 是常用的加载频率范围,其中 2Hz 是常用的频率选择。

循环次数上限的设定:循环次数上限的设定应根据研究目的和试验条件确定。通常设定为 10^6 次循环,达到这一上限而未失效的试样被认为通过疲劳测试。对于某些特殊的研究目的,循环次数上限可以适当调整。

应变控制策略:由于骨组织的几何形状不规则,应力计算可能存在较大误差,因此采用应变控制策略可能更准确。通过在试样表面粘贴应变片或使用数字图像相关技术测量应变,可以实现更精确的试验控制。

3.4 质量控制体系

建立完善的质量控制体系是确保小鼠四点弯力学疲劳试验结果科学性和可靠性的重要保障。质量控制体系应包括试验前的准备工作、试验过程的监控、试验后的数据分析等多个环节。

试验前的质量控制:试验前应制定详细的试验方案,明确试验目的、方法、参数和预期结果。应对所有试验设备进行校准和验证,确保其工作状态良好。应对试样进行详细的表征,包括尺寸测量、几何特征评估、材料特性测试等。同时,应建立试样的标识和追踪系统,确保试验过程中试样的可追溯性。

试验过程的质量控制:试验过程中应建立实时监控系统,监测载荷、位移、应变等关键参数的变化。应设置合理的报警阈值,当参数超出正常范围时及时停止试验并进行检查。应定期检查试验设备的工作状态,确保其稳定性和可靠性。同时,应详细记录试验过程中的所有异常情况和处理措施。

数据质量控制:试验数据的质量控制应包括数据采集、处理和分析的全过程。数据采集应采用高精度的传感器和数据采集系统,确保数据的准确性和完整性。数据处理应采用标准化的方法,包括滤波、平滑、拟合等。数据分析应采用适当的统计方法,确保结果的科学性和可靠性。

结果验证与确认:试验结果应通过多种方法进行验证和确认。应进行重复试验,评估结果的重复性和一致性。应与已发表的相关研究结果进行比较,评估结果的合理性。应进行敏感性分析,评估关键参数变化对结果的影响。同时,应建立结果的审核和批准程序,确保结果的准确性和可靠性。

4. 设备技术与参数优化

4.1 最新设备技术发展

近年来,小鼠四点弯力学疲劳试验设备技术取得了显著进展,主要体现在高精度载荷控制、实时应变测量、智能化数据分析等方面。这些技术进步为提高试验精度和效率提供了重要支撑。

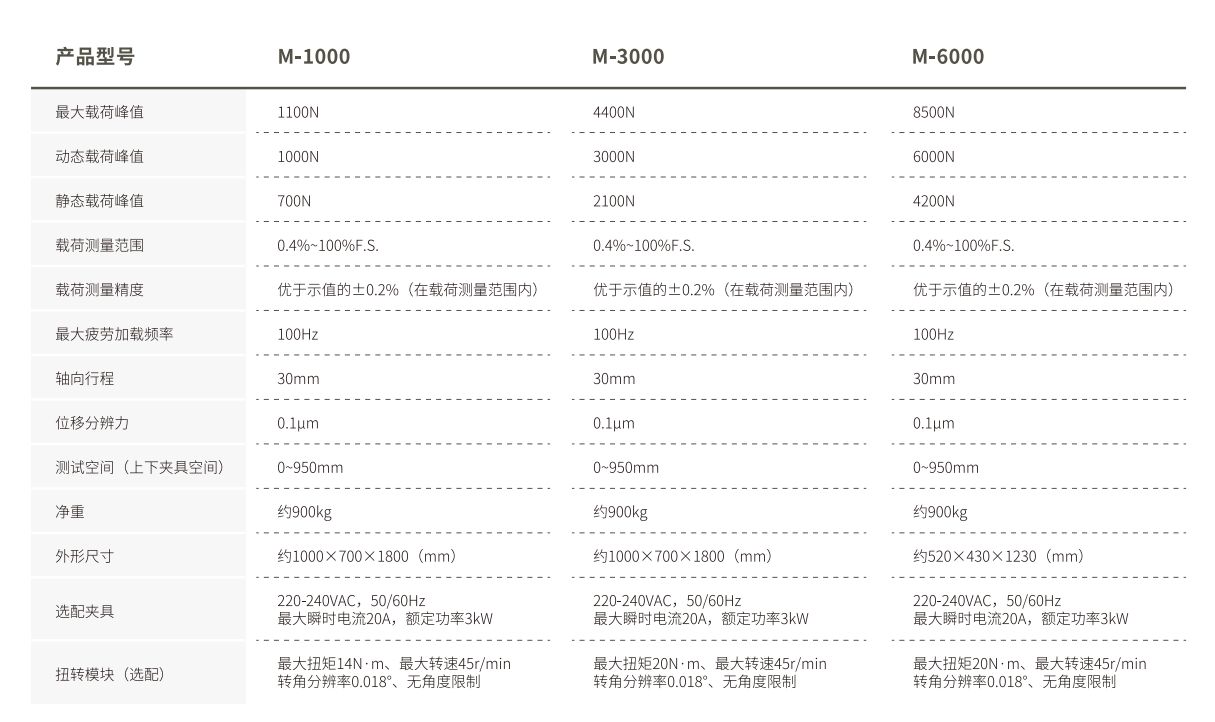

高精度载荷控制系统:凯尔测控疲劳试验设备采用先进的电磁力电机驱动系统,能够实现高精度的载荷控制。最新的设备可以实现从 5N 到 12kN 范围的精确载荷控制,载荷控制精度达到 0.02% FS(满量程的 0.02%)。同时,设备配备高速数字数据采集系统,采样频率可达 100Hz,能够精确记录从弹性变形到断裂的全过程曲线。

实时应变测量技术:数字图像相关(DIC)技术的引入为疲劳试验提供了非接触式的全场应变测量方法。DIC 技术通过对比分析试样表面的数字图像,可以获得整个试样表面的位移和应变分布。最新的 DIC 系统可以实现亚像素级的位移测量精度,应变测量范围从 200 到 3000 微应变,能够满足骨材料疲劳测试的需要。

多轴疲劳测试系统:为了更真实地模拟骨组织在生理条件下的复杂受力状态,多轴疲劳测试系统得到了快速发展。这些系统能够同时施加轴向载荷、弯曲载荷和扭转载荷,实现复杂的多轴加载条件。研究表明,多轴加载条件下的骨材料疲劳性能与单轴加载条件下存在显著差异。

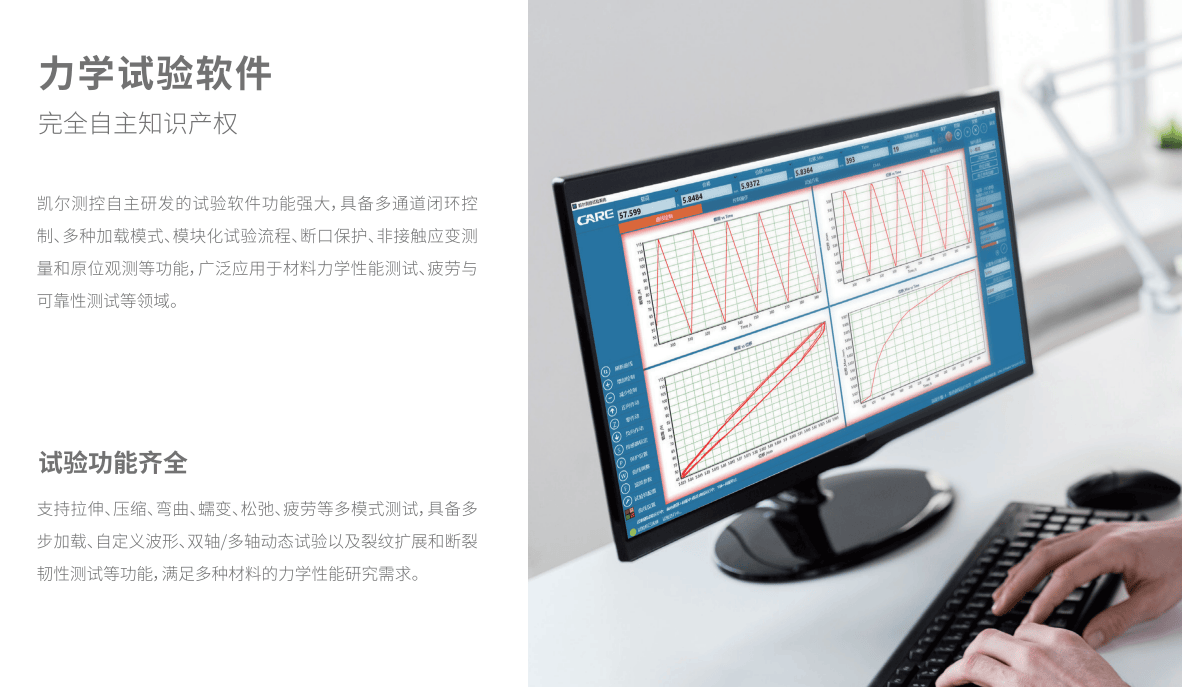

智能化数据分析软件:凯尔测控疲劳试验设备配备了功能强大的数据分析软件,能够自动完成数据采集、处理、分析和报告生成等工作。软件系统具有实时监控、自动报警、数据存储、结果分析等功能,大大提高了试验的自动化程度和效率。

4.2 应变测量与监测技术

应变测量是疲劳试验的重要组成部分,准确的应变测量对于理解材料的疲劳行为和建立可靠的预测模型具有重要意义。

应变片测量技术:应变片是常用的应变测量方法,通过将应变片粘贴在试样表面,可以直接测量表面应变。现代应变片具有高精度、高灵敏度、良好的温度稳定性等特点。在骨材料疲劳测试中,通常使用微型应变片,以减少对应变分布的影响。

数字图像相关技术:数字图像相关技术是一种非接触式的全场应变测量方法,具有测量范围大、精度高、信息丰富等优点。在疲劳试验中,DIC 技术可以实时监测试样表面的变形分布,捕捉疲劳损伤的萌生和扩展过程。最新的 DIC 系统能够实现 7Hz 的图像采集频率,满足动态疲劳测试的需要。

光纤传感技术:光纤传感技术是一种新兴的应变测量方法,具有抗电磁干扰、精度高、可植入等优点。在骨材料研究中,光纤布拉格光栅(FBG)传感器被用于测量骨组织的应变响应。研究表明,FBG 传感器能够准确测量骨组织在疲劳载荷下的应变变化,为疲劳机制研究提供了新的技术手段。

数字体相关技术:数字体相关(DVC)技术是一种用于测量三维内部位移和应变的先进技术。通过对试样进行连续的 CT 扫描,DVC 技术可以重建试样的三维变形场,提供内部应变分布信息。这一技术特别适用于研究骨组织内部的疲劳损伤机制。

4.3 参数优化方法

试验参数的优化是提高小鼠四点弯力学疲劳试验效率和准确性的重要手段,需要综合考虑试验目的、设备能力、试样特性等多个因素。

基于贝叶斯优化的参数选择:贝叶斯优化是一种高效的全局优化方法,特别适用于处理复杂的多参数优化问题。在疲劳试验参数优化中,贝叶斯优化可以通过建立参数与目标函数之间的代理模型,快速找到参数组合。研究表明,采用贝叶斯优化方法可以显著减少试验次数,提高试验效率。

响应面方法:响应面方法是一种通过建立响应变量与试验参数之间函数关系来优化试验条件的统计方法。在疲劳试验参数优化中,响应面方法可以通过设计合理的试验方案,建立疲劳寿命与载荷水平、加载频率等参数之间的关系模型,从而找到参数组合。

机器学习辅助的参数优化:机器学习方法在疲劳试验参数优化中也发挥着重要作用。通过训练机器学习模型,可以建立参数与疲劳寿命之间的复杂非线性关系,从而预测参数组合。研究表明,基于机器学习的参数优化方法能够显著提高试验效率,减少试验成本。

多目标优化策略:在实际的疲劳试验中,往往需要同时优化多个目标,如试验时间最短、结果最准确等。多目标优化策略可以通过建立多目标优化模型,找到帕累托解集,为试验设计提供科学依据。

5. 应用案例与研究成果

5.1 骨质疏松症研究应用

骨质疏松症是一种以骨量减少、骨组织微结构破坏为特征的代谢性骨病,严重影响患者的生活质量和健康状况。小鼠四点弯力学疲劳试验在骨质疏松症研究中发挥着重要作用,为疾病机制研究和治疗效果评估提供了重要工具。

在骨质疏松症模型建立方面,去卵巢小鼠是常用的研究模型。通过手术切除小鼠卵巢,可以模拟绝经后女性雌激素水平下降引起的骨量丢失。研究表明,去卵巢小鼠在术后 3-4 周即可出现明显的骨量减少和骨结构改变,6-8 周后骨力学性能显著下降。在疲劳性能方面,去卵巢小鼠表现出疲劳寿命缩短、疲劳强度降低等特征。

在药物治疗效果评估方面,小鼠四点弯力学疲劳试验为抗骨质疏松药物的研发提供了重要平台。研究表明,双膦酸盐类药物(如阿仑膦酸钠)和 RANKL 抑制剂(如地诺单抗)能够显著改善去卵巢小鼠的骨疲劳性能。一项为期 12 个月的研究显示,阿仑膦酸钠和地诺单抗治疗组的骨疲劳寿命分别比对照组提高了 395% 和 629%,同时骨密度和骨微结构也得到明显改善。

在新的治疗策略探索方面,小鼠模型为研究新型治疗方法提供了重要工具。研究表明,甲状旁腺激素(PTH)及其类似物能够促进骨形成,改善骨质量。在小鼠疲劳试验中,PTH 治疗能够减少疲劳载荷下的微损伤累积,提高骨的疲劳抗性。

5.2 骨修复材料开发

骨修复材料的开发是生物医学工程领域的重要研究方向,小鼠四点弯力学疲劳试验为材料性能评估和设计优化提供了关键技术支撑。

在人工骨材料开发方面,小鼠模型为评估新型骨替代材料的力学性能提供了重要平台。研究表明,不同类型的人工骨材料在疲劳性能方面存在显著差异。例如,磷酸钙骨水泥具有良好的生物相容性和骨传导性,但疲劳强度相对较低;而碳纤维增强复合材料具有较高的疲劳强度,但生物相容性有待改善。

在骨修复支架设计优化方面,小鼠试验为支架结构设计和材料选择提供了科学依据。研究表明,支架的孔隙率、孔径大小、孔道连通性等结构参数对其力学性能有重要影响。通过系统评估不同结构参数下的疲劳性能,可以优化支架设计,实现力学性能和生物学功能的平衡。

在骨植入物疲劳性能评估方面,小鼠模型为评估内固定器械的安全性和有效性提供了重要手段。研究表明,金属骨板、髓内钉等内固定器械在疲劳载荷下可能发生失效,导致骨折愈合失败。通过小鼠疲劳试验,可以评估不同设计的植入物在生理载荷条件下的长期性能,为产品改进和临床应用提供指导。

5.3 药物疗效评估应用

小鼠四点弯力学疲劳试验在药物疗效评估中具有重要应用价值,特别是在骨代谢药物、抗炎药物、抗骨质疏松药物等的研发过程中发挥着关键作用。

在骨代谢药物评估方面,小鼠模型为评估药物对骨形成和骨吸收的影响提供了重要工具。研究表明,骨形成促进剂(如 PTH、sclerostin 抗体)能够增加骨量,改善骨质量,从而提高骨的疲劳性能。在小鼠疲劳试验中,这些药物表现出显著的保护作用,能够延长疲劳寿命,提高疲劳强度。

在抗炎药物评估方面,小鼠模型为研究药物对骨炎症反应和骨修复的影响提供了重要平台。研究表明,非甾体抗炎药(NSAIDs)如萘普生能够抑制骨形成,减少骨韧性,降低骨的疲劳抗性。在小鼠疲劳试验中,萘普生治疗组的骨疲劳寿命明显缩短,这可能与药物对成骨细胞活性的抑制作用有关。

在抗骨质疏松药物评估方面,小鼠模型为评估药物的长期安全性和有效性提供了重要手段。研究表明,长期使用双膦酸盐类药物可能增加非典型股骨骨折的风险,这引起了临床医生的关注。通过小鼠疲劳试验,研究人员发现双膦酸盐治疗能够改善骨的疲劳性能,这与临床观察到的骨折风险降低相一致。

5.4 骨折愈合机制研究

骨折愈合是一个复杂的生物学过程,涉及炎症反应、软骨形成、骨痂形成和骨重塑等多个阶段。小鼠四点弯力学疲劳试验为骨折愈合机制研究和治疗效果评估提供了重要工具。

在骨折愈合模型建立方面,小鼠胫骨骨折模型是常用的研究模型。通过手术方法在小鼠胫骨上制造标准化骨折,然后使用内固定装置(如髓内钉或接骨板)进行固定,可以模拟临床骨折治疗过程。研究表明,骨折愈合过程中骨的力学性能会发生动态变化,从最初的低强度逐渐恢复到正常水平。

在愈合过程评估方面,小鼠疲劳试验能够定量评估骨折愈合过程中骨力学性能的恢复情况。研究表明,骨折愈合早期(1-2 周)骨痂主要由软骨和纤维组织组成,力学性能较低;随着愈合过程的进行,骨痂逐渐矿化,力学性能逐渐提高;在愈合后期(4-8 周),骨力学性能基本恢复到正常水平。

在治疗效果评估方面,小鼠模型为评估促进骨折愈合的药物和治疗方法提供了重要平台。研究表明,生长因子(如 BMP-2、FGF-2)、生物材料(如胶原蛋白、羟基磷灰石)等都能够促进骨折愈合,提高愈合质量。在小鼠疲劳试验中,这些治疗方法表现出促进骨痂形成、提高骨力学性能、缩短愈合时间等效果。

在愈合机制研究方面,小鼠模型为研究骨折愈合的分子机制提供了重要工具。通过基因敲除或转基因技术,可以研究特定基因在骨折愈合过程中的作用。研究表明,Wnt 信号通路、TGF-β 信号通路、MAPK 信号通路等在骨折愈合过程中发挥着重要作用,这些信号通路的激活能够促进成骨细胞分化和骨基质合成,从而提高骨折愈合质量。

6. 数据分析方法与质量控制

6.1 疲劳寿命预测模型

疲劳寿命预测是小鼠四点弯力学疲劳试验的核心目标之一,通过建立准确的预测模型,可以从有限的试验数据中推断材料在不同载荷条件下的疲劳行为。

传统 S-N 曲线模型:S-N 曲线是描述应力水平与疲劳寿命关系的经典模型,在骨材料疲劳研究中得到广泛应用。传统的 S-N 曲线通常采用幂函数形式:

σ^m × N = C

其中,σ 为应力水平,N 为疲劳寿命(循环次数),m 为疲劳指数,C 为材料常数。通过对试验数据进行回归分析,可以确定模型参数 m 和 C。研究表明,骨材料的 S-N 曲线通常表现出双对数坐标下的线性关系,疲劳指数 m 通常在 3-10 之间。

然而,传统 S-N 曲线模型在处理骨材料疲劳数据时存在一些局限性。首先,骨材料的疲劳数据通常具有较大的离散性,单一的 S-N 曲线难以准确描述这种离散性。其次,骨材料在不同应力水平下可能表现出不同的疲劳机制,需要更复杂的模型来描述。为了克服这些局限性,研究人员提出了概率 S-N 曲线模型,通过引入概率分布函数来描述疲劳寿命的不确定性。

基于应变的预测模型:由于骨组织几何形状的不规则性,应力计算可能存在较大误差,因此基于应变的疲劳寿命预测模型可能更准确。研究表明,最大主应变、等效应变、应变能密度等参数都可以作为疲劳寿命预测的依据。其中,基于最大主应变准则的应变体积被证明是预测骨材料疲劳寿命的有效参数。研究表明,应变体积能够解释 67-82% 的疲劳寿命离散性,优于基于应力的预测方法。

机器学习方法:近年来,机器学习方法在疲劳寿命预测中得到了广泛应用。通过训练神经网络、支持向量机、随机森林等机器学习模型,可以建立复杂的非线性预测模型。研究表明,基于 LSTM(长短期记忆网络)的模型在处理时间序列疲劳数据方面表现优异,能够捕捉疲劳过程中的复杂动态特征。一项研究显示,LSTM - 上下文注意模型在疲劳寿命预测中达到了 R²=0.99 的预测精度。

贝叶斯方法:贝叶斯方法为处理疲劳数据的不确定性提供了有效途径。通过建立贝叶斯层次模型,可以同时考虑试验内变异和试验间变异,提高预测的可靠性。研究表明,贝叶斯数据增强方法能够处理稀疏数据问题,在样本量有限的情况下仍能获得可靠的预测结果。

6.2 统计分析方法

统计分析是小鼠四点弯力学疲劳试验数据处理的重要环节,合理的统计方法选择对于获得科学可靠的结论具有重要意义。

描述性统计分析:描述性统计分析用于总结和描述试验数据的基本特征,包括均值、标准差、中位数、四分位数等。在疲劳试验中,由于疲劳寿命数据通常具有较大的离散性,中位数和四分位数可能比均值更能反映数据的集中趋势。同时,应使用箱线图、散点图等可视化方法展示数据分布特征,识别异常值和数据模式。

方差分析:方差分析(ANOVA)用于比较不同试验组之间的差异。在小鼠疲劳试验中,通常需要比较不同处理组(如对照组、药物治疗组、基因敲除组等)之间的疲劳寿命差异。当试验涉及多个因素时(如药物剂量、时间点、性别等),应使用多因素方差分析来评估各因素的主效应和交互效应。

生存分析:由于疲劳试验中存在大量的截尾数据(未失效的试样),传统的统计方法可能不适用。生存分析方法专门用于处理截尾数据,能够更准确地评估不同组之间的差异。常用的生存分析方法包括 Kaplan-Meier 生存曲线、log-rank 检验、Cox 比例风险模型等。研究表明,生存分析方法在疲劳数据处理中具有明显优势,能够充分利用所有试验数据。

回归分析:回归分析用于建立疲劳寿命与影响因素之间的关系模型。在小鼠疲劳试验中,影响因素可能包括应力水平、年龄、性别、基因型、治疗方法等。应根据数据特征选择合适的回归模型,如线性回归、非线性回归、logistic 回归等。同时,应进行模型诊断,评估模型的拟合优度和残差分布。

6.3 失效模式识别

失效模式识别是疲劳试验分析的重要组成部分,通过分析试样的失效特征,可以深入理解疲劳机制,为材料改进和设计优化提供指导。

宏观失效模式分析:宏观失效模式分析主要观察试样断裂后的外观特征,包括断裂位置、断裂路径、断裂表面形态等。在小鼠长骨疲劳试验中,常见的失效模式包括:中部断裂(最常见)、支撑点附近断裂、加载点附近断裂等。不同的失效模式可能反映不同的应力集中位置和疲劳机制。

微观失效机制分析:微观失效机制分析通过显微镜观察断裂表面的微观特征,识别疲劳裂纹的萌生位置、扩展路径和断裂机制。常用的观察方法包括光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)等。研究表明,骨组织的疲劳断裂表面通常呈现疲劳辉纹、河流状花样、解理面等特征,这些特征能够提供关于疲劳机制的重要信息。

数字图像相关分析:数字图像相关技术能够在试验过程中实时监测试样表面的变形分布,捕捉疲劳损伤的萌生和扩展过程。通过分析不同循环次数下的变形场,可以识别疲劳损伤的早期征象,如局部应变集中、表面裂纹萌生等。这一技术为疲劳机制研究提供了新的手段。

有限元分析:有限元分析方法能够模拟试样在疲劳载荷下的应力应变分布,预测潜在的失效位置和失效模式。通过建立基于显微 CT 扫描的三维有限元模型,可以准确计算骨组织内部的应力分布,识别应力集中区域。研究表明,有限元分析在疲劳失效预测中具有较高的准确性,能够为试验设计和结果解释提供重要指导。

6.4 数据质量控制标准

建立严格的数据质量控制标准是确保试验结果可靠性和可重复性的关键。数据质量控制应贯穿试验全过程,包括数据采集、处理、分析和报告等各个环节。

数据采集质量控制:数据采集过程中应确保数据的准确性和完整性。应使用经过校准的高精度设备进行测量,定期检查设备的工作状态。数据采集频率应足够高,能够捕捉试验过程中的关键变化。同时,应建立数据验证机制,及时发现和纠正数据采集过程中的错误。

数据处理质量控制:数据处理应采用标准化的方法和程序,避免人为操作带来的误差。应建立数据预处理流程,包括异常值识别和处理、数据平滑、滤波等。对于缺失数据,应采用合理的方法进行处理,如删除、插值、估计等。同时,应保留数据处理的完整记录,确保结果的可追溯性。

数据分析质量控制:数据分析应采用适当的统计方法,避免方法选择不当带来的偏差。应进行敏感性分析,评估关键参数变化对结果的影响。应进行重复试验,评估结果的重现性和可靠性。同时,应建立结果审核机制,确保分析结果的准确性和科学性。

结果报告质量控制:结果报告应包含足够的信息,使其他研究人员能够理解和重复试验。报告应详细描述试验方法、设备参数、材料特性、试验条件等。应使用标准的图表格式展示数据,确保数据的可视化效果。同时,应客观地解释结果,避免过度解读或误导性结论。

7. 技术发展趋势与前沿方向

7.1 多轴疲劳测试技术

传统的四点弯曲疲劳试验主要关注单轴载荷条件下的材料行为,但在实际生理环境中,骨组织往往承受复杂的多轴载荷。因此,多轴疲劳测试技术的发展成为该领域的重要趋势。

多轴疲劳测试系统能够同时施加轴向载荷、弯曲载荷和扭转载荷,模拟骨组织在日常活动中承受的复杂应力状态。研究表明,多轴加载条件下的骨材料疲劳性能与单轴加载条件下存在显著差异。例如,在压缩 - 扭转复合载荷下,骨的疲劳寿命会明显缩短,疲劳机制也会发生改变。

现代多轴疲劳测试系统采用先进的计算机控制技术,能够实现任意加载路径的精确控制。通过编程设定不同载荷分量之间的相位关系、幅值比例等参数,可以模拟各种复杂的生理载荷模式。同时,系统配备多轴力传感器和应变测量系统,能够实时监测复杂载荷状态下的力学响应。

在骨材料研究中,多轴疲劳测试技术为理解骨在复杂受力环境下的疲劳行为提供了重要工具。研究表明,考虑多轴载荷效应的疲劳寿命预测模型比传统的单轴模型具有更高的预测精度。这一技术的发展将有助于更准确地评估骨植入物的安全性和有效性,为临床应用提供更可靠的指导。

7.2 原位监测与成像技术

原位监测与成像技术的发展为疲劳试验提供了观察能力,能够实时捕捉疲劳损伤的萌生和发展过程。

高分辨率 X 射线计算机断层扫描(CT)技术:高分辨率 CT 技术能够提供骨组织内部结构的三维图像,分辨率可达微米级别。在疲劳试验中,通过在不同时间点对试样进行 CT 扫描,可以观察疲劳损伤的动态发展过程。研究表明,CT 技术能够检测到早期的微裂纹萌生,为疲劳机制研究提供重要信息。

同步辐射成像技术:同步辐射光源具有高亮度、高准直性、连续光谱等优点,为高分辨率成像提供了理想的光源。在骨材料疲劳研究中,同步辐射成像技术能够实现亚微米级的空间分辨率和毫秒级的时间分辨率,实时观察疲劳裂纹的萌生和扩展过程。

数字图像相关与数字体相关技术结合:将数字图像相关技术与数字体相关技术相结合,可以实现从表面到内部的变形测量。通过对试样进行连续的 CT 扫描,使用数字体相关技术重建三维变形场,能够获得试样内部的应变分布信息。这一技术为理解骨组织疲劳损伤的三维特征提供了重要手段。

声发射监测技术:声发射技术通过监测材料在变形过程中产生的弹性波信号,可以实时检测内部损伤的发生和发展。在疲劳试验中,声发射信号的特征参数(如振幅、频率、能量等)与损伤程度密切相关。通过分析声发射信号,可以实现疲劳损伤的早期预警和损伤程度评估。

7.3 计算模拟与人工智能结合

计算模拟与人工智能技术的结合为疲劳试验和疲劳分析带来了革命性的变化,大大提高了试验效率和分析精度。

基于机器学习的疲劳寿命预测:机器学习方法在疲劳寿命预测中显示出巨大潜力。通过训练深度神经网络模型,可以建立复杂的非线性映射关系,准确预测材料在不同载荷条件下的疲劳寿命。研究表明,基于 LSTM 的模型在处理时间序列疲劳数据方面表现优异,能够捕捉疲劳过程中的动态特征。

物理信息神经网络:物理信息神经网络(PINN)是一种新兴的机器学习方法,它将物理定律(如力学方程、本构关系等)嵌入到神经网络的损失函数中,确保预测结果符合物理规律。在骨材料疲劳研究中,PINN 方法能够结合试验数据和物理知识,提高预测的准确性和可靠性。

数字孪生技术:数字孪生技术通过建立物理实体的数字化模型,实现物理世界与数字世界的实时交互。在疲劳试验中,数字孪生技术可以实时更新模型参数,预测试验结果,优化试验方案。这一技术为疲劳试验的智能化控制和优化提供了新的途径。

自动化试验系统:基于人工智能技术的自动化试验系统能够实现试验过程的自主控制和优化。系统能够根据实时监测的试验数据,自动调整试验参数,优化试验策略。同时,系统能够自动识别异常情况,采取相应的处理措施,提高试验的安全性和可靠性。

7.4 标准化与规范化发展

随着小鼠四点弯力学疲劳试验技术的不断发展,建立统一的标准化和规范化体系变得越来越重要。

国际标准的完善与更新:现有的国际标准主要针对人体植入物和大尺寸试样,对于小鼠等小动物模型的适用性有限。因此,需要制定专门针对小动物模型的疲劳试验标准,包括试样制备、试验方法、数据分析、结果报告等各个环节的规范要求。

试验协议的标准化:建立标准化的试验协议是确保不同研究机构之间结果可比性的关键。标准化协议应包括试验设备要求、加载参数设置、数据采集方法、质量控制标准等详细规定。同时,应建立协议的认证和更新机制,确保协议的科学性和实用性。

数据格式与数据库建设:建立统一的数据格式和数据库系统,有助于数据的共享和比较。数据格式应包含足够的元数据信息,描述试验条件、材料特性、测试方法等关键信息。数据库系统应具备数据检索、分析、可视化等功能,为研究人员提供便捷的数据服务。

质量认证体系:建立完善的质量认证体系,对试验机构、设备、人员等进行认证和监督。认证体系应包括设备校准、人员培训、试验过程监控、结果审核等环节,确保试验结果的质量和可靠性。这一体系的建立将有助于提高整个领域的研究水平和国际竞争力。

8. 结论与展望

小鼠四点弯力学疲劳试验作为骨材料研究的重要技术手段,在过去几十年中取得了显著进展。从技术原理来看,四点弯曲试验通过消除剪切应力、产生纯弯曲状态,为骨材料疲劳性能评估提供了理想的力学环境。基于梁理论的力学分析方法和基于损伤力学的疲劳机制研究,为试验设计和结果解释奠定了坚实的理论基础。

在标准化与方法学方面,国际标准和规范的建立为试验的规范化提供了重要指导。ASTM 和 ISO 标准体系为小鼠疲劳试验提供了重要参考,虽然这些标准主要针对人体植入物,但其基本原理和方法可以适当地应用于小鼠模型。标准化操作程序的建立确保了试验结果的可靠性和可重复性,为不同研究机构之间的结果比较提供了基础。

在设备技术发展方面,现代疲劳试验设备在载荷控制精度、应变测量技术、数据采集与分析等方面都取得了重要突破。高精度伺服电机系统实现了 0.02% FS 的载荷控制精度,数字图像相关技术提供了非接触式的全场应变测量能力,智能化数据分析软件大大提高了试验效率。

在应用研究方面,小鼠四点弯力学疲劳试验在骨质疏松症研究、骨修复材料开发、药物疗效评估、骨折愈合机制研究等领域都发挥了重要作用。特别是在药物研发方面,小鼠模型为评估抗骨质疏松药物、骨形成促进剂等的疗效提供了重要平台,推动了相关药物的临床转化。

在数据分析方法方面,从传统的 S-N 曲线模型到基于机器学习的预测模型,疲劳寿命预测方法不断完善。基于应变的预测模型和机器学习方法的引入,显著提高了疲劳寿命预测的准确性。同时,生存分析、贝叶斯方法等统计技术的应用,为处理疲劳数据的复杂性和不确定性提供了有效途径。

展望未来,小鼠四点弯力学疲劳试验技术的发展将主要集中在以下几个方向:

首先,多轴疲劳测试技术的发展将为更真实地模拟骨组织的生理受力环境提供可能。通过同时施加轴向、弯曲和扭转载荷,可以更准确地评估骨材料在复杂应力状态下的疲劳性能。

其次,原位监测与成像技术的进步将为疲劳机制研究提供更强大的观察能力。高分辨率 CT、同步辐射成像、数字体相关等技术的结合应用,将能够实时观察疲劳损伤从萌生到扩展的全过程。

第三,计算模拟与人工智能技术的结合将推动疲劳试验向智能化方向发展。基于机器学习的疲劳寿命预测模型、物理信息神经网络、数字孪生技术等的应用,将大大提高试验效率和分析精度。

最后,标准化与规范化体系的完善将为该领域的健康发展提供保障。建立专门针对小鼠模型的疲劳试验标准、统一的数据格式和数据库系统、完善的质量认证体系等,将有助于提高研究结果的可靠性和可比性。

总之,小鼠四点弯力学疲劳试验技术正朝着更加精确、智能、标准化的方向发展。随着相关技术的不断进步和应用领域的不断拓展,这一技术将在骨材料研究、骨疾病机制探索、药物研发等方面发挥越来越重要的作用,为人类健康事业做出更大贡献。

版权所有 © 2025 凯尔测控试验系统(天津)有限公司 备案号:津ICP备18003419号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap