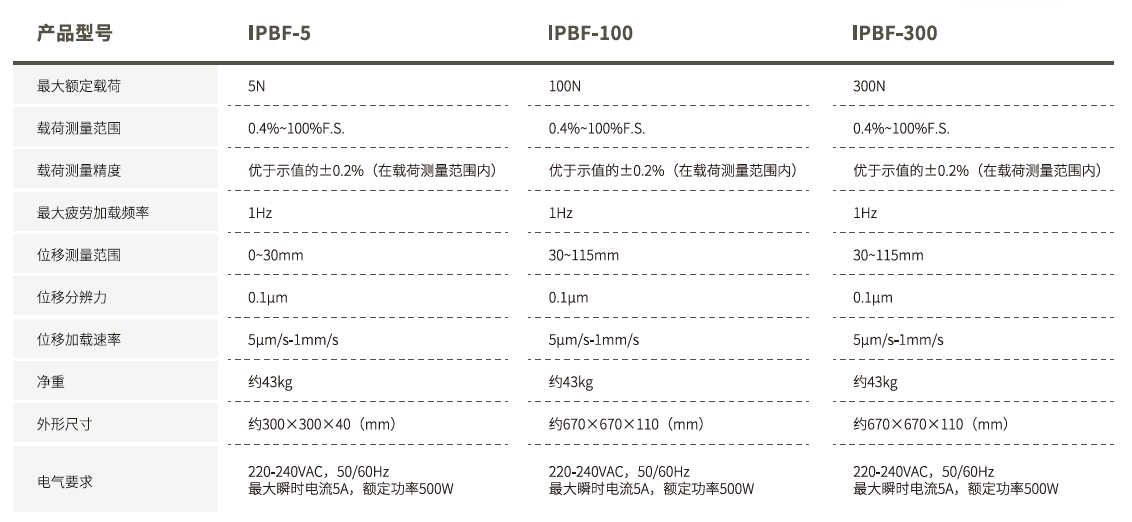

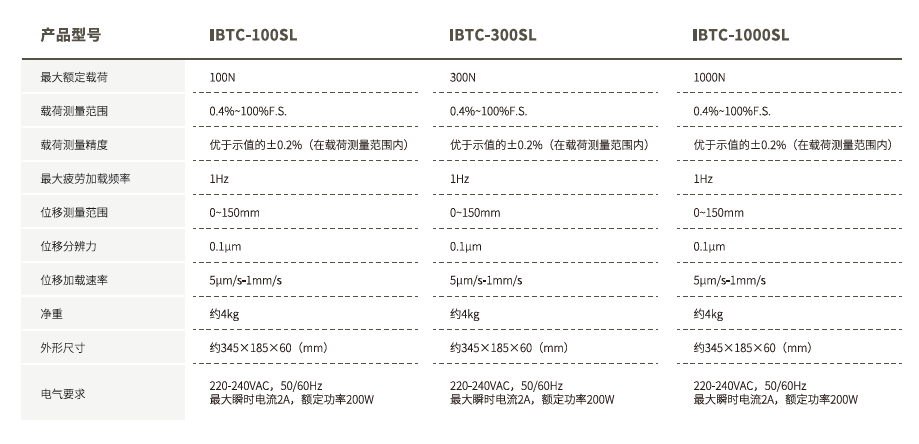

薄膜材料因厚度处于纳米至微米尺度,且常与基底结合或需模拟复杂服役环境,其疲劳力学性能测试需突破 “尺寸限制"“环境模拟"“多参数同步监测" 三大核心挑战。基于测试目的与技术特点,可将主流测试技术分为基础加载测试技术(实现精准循环载荷施加)、环境耦合测试技术(模拟实际服役环境)、原位表征测试技术(实时追踪损伤演化)三大类,各类技术的原理、设备特性与适用场景如下:

一、基础加载测试技术:实现精准循环载荷施加

基础加载测试技术的核心目标是为薄膜材料提供可控的循环载荷(如拉伸、弯曲、扭转),获取 “载荷 - 循环次数 - 失效" 的基础数据,是疲劳性能评价的核心手段。这类技术需满足 “小载荷高精度控制"“适配薄膜试样尺寸"“长循环稳定性" 三大要求,主流技术包括以下两类:

1. 微拉伸 / 压缩疲劳测试技术:适用于独立或基底约束薄膜的拉伸疲劳

技术原理

通过高精度力传感器与位移控制系统,对薄膜试样施加正弦波、方波或三角波等循环拉伸 / 压缩载荷,记录载荷 - 位移曲线随循环次数的变化,直至试样断裂或达到预设循环次数(如 10⁷次),进而绘制 S-N 曲线(应力 - 寿命曲线)。

设备核心配置

· 力传感器:量程通常为 1-100N,精度达 0.1mN(如美国 Honeywell 的 FSR 系列),可精准捕捉薄膜微小载荷变化;

· 位移驱动系统:采用压电陶瓷或伺服电机驱动,位移分辨率达 1nm(如德国 PI 的压电纳米定位台),确保循环载荷的稳定性;

· 试样夹具:针对薄膜特性设计 —— 独立薄膜(如自由 - standing PET 薄膜)采用 “微型哑铃型夹具"(加持端宽度 5mm,有效测试段 3mm),避免夹持损伤;基底约束薄膜(如硅基上的金属薄膜)采用 “基底固定夹具",仅使薄膜区域承受载荷。

适用场景

· 需获取薄膜 “拉伸疲劳极限" 的场景,如航空航天领域 PI 薄膜的拉伸疲劳性能评价;

· 基底对薄膜约束较弱的情况(如柔性高分子基底上的 AgNW 电极薄膜);

· 测试参数范围:载荷幅值 0.01-50N,循环频率 0.1-100Hz,可覆盖大多数薄膜的疲劳载荷需求。

典型应用案例

测试 Cu 纳米薄膜(厚度 500nm)的拉伸疲劳性能:采用微拉伸试验机施加 10-50MPa 的循环应力,频率 5Hz,结果显示当应力幅值≤20MPa 时,薄膜可承受 10⁷次循环不失效,确定其拉伸疲劳极限为 20MPa。

2. 弯曲疲劳测试技术:专为柔性电子薄膜设计的弯折疲劳评价

技术原理

模拟柔性电子的实际弯折场景,通过 “固定曲率" 或 “动态曲率" 两种模式,对薄膜试样施加循环弯曲载荷,同步监测电阻、透光率等功能参数随循环次数的变化,评估 “力学疲劳 - 功能失效" 的关联。

设备核心类型与特点

根据弯折模式分为两类:

· 固定曲率弯曲疲劳测试台:

· 原理:将薄膜试样固定在 “定曲率模具" 上(曲率半径 0.1-20mm 可调),通过电机驱动模具往复翻转,实现薄膜的循环弯折(如 “内折 - 展平 - 外折" 循环);

· 核心优势:可精准控制弯折曲率,模拟柔性手机屏幕的固定半径弯折(如 8mm 曲率半径),设备成本较低(约 10-30 万元),广泛用于量产前的可靠性筛查;

· 代表设备:韩国 Jinan Precision 的 Flex Test-1000,循环次数可达 1000 万次,同步电阻测试精度 0.01Ω。

· 动态曲率弯曲疲劳测试台:

· 原理:通过两个可移动的滚轮夹持薄膜,调整滚轮间距实现弯折曲率的动态变化(如从 10mm 连续降至 2mm),更真实模拟可穿戴设备的 “随机弯折" 场景;

· 核心优势:可获取 “曲率 - 疲劳寿命" 曲线,识别薄膜的 “临界弯折曲率"(如 AgNW 薄膜在曲率半径 < 5mm 时疲劳寿命骤降),但设备复杂度较高(约 50-100 万元);

· 代表设备:美国 Instron 的 3-point Bending Fatigue System,配备激光位移传感器,实时监测弯折过程中的薄膜应变。

适用场景

· 柔性电子薄膜的弯折疲劳评价,如 ITO 透明电极、柔性 OLED 封装薄膜;

· 需同步评估力学疲劳与功能失效的场景(如弯折过程中电极电阻变化、封装薄膜水氧透过率变化)。

典型应用案例

测试柔性 OLED 的 Al₂O₃/PI 复合封装薄膜:采用固定曲率弯曲测试台(曲率半径 8mm,频率 1Hz),循环 10 万次后,通过水蒸气透过率测试仪(WVTR)检测,发现薄膜 WVTR 仍保持在 5×10⁻⁷ g/(m²・day),满足行业标准。

二、环境耦合测试技术:模拟实际服役环境的多因素协同作用

薄膜材料的实际服役环境往往存在 “力学载荷 + 腐蚀 / 温度 / 湿度" 的多因素耦合,单纯的力学疲劳测试无法反映真实失效行为。环境耦合测试技术通过将疲劳加载与环境模拟集成,量化 “环境因素对疲劳寿命的加速效应",是工程应用导向研究的核心技术。

1. 腐蚀 - 疲劳耦合测试技术:适用于生物医用、海洋工程领域薄膜

技术原理

在 “循环力学载荷" 基础上,叠加腐蚀环境(如人体体液、海水、盐水喷雾),通过电化学工作站同步监测薄膜的电化学信号(如开路电位、电化学阻抗 EIS),分析 “腐蚀加速微裂纹扩展" 的机制,评估腐蚀环境下的疲劳寿命衰减。

设备核心配置

· 基础疲劳模块:通常基于微拉伸或弯曲疲劳测试台改造,确保载荷施加稳定;

· 腐蚀环境模拟模块:

· 生物医用领域:采用 “恒温密闭腐蚀池"(温度 37℃,模拟人体体温),注入 PBS 溶液(pH 7.4,模拟体液),配备氧气通入装置(模拟体内氧分压);

· 海洋工程领域:采用 “盐水喷雾箱"(浓度 3.5% NaCl 溶液,温度 40℃),模拟海洋大气腐蚀;

· 电化学监测模块:配备三电极体系(工作电极:薄膜试样,参比电极:Ag/AgCl,对电极:铂片),电化学工作站(如瑞士 Metrohm 的 Autolab),实时记录 EIS 谱图(频率范围 10⁻²-10⁵ Hz),通过阻抗变化判断薄膜腐蚀程度。

适用场景

· 生物医用薄膜(如人工关节 HA 涂层、心脏支架聚合物涂层)的 “体液腐蚀 - 疲劳" 性能评价;

· 海洋环境中使用的薄膜(如船舶防腐蚀涂层、海洋传感器封装薄膜)。

典型应用案例

测试 Ti6Al4V 基底上的 HA 涂层(厚度 5μm):在 PBS 溶液(37℃)中施加 20-40MPa 的循环应力(频率 1Hz),对比干燥环境与腐蚀环境的疲劳寿命,发现腐蚀环境下 HA 涂层疲劳寿命从 500 万次降至 200 万次,EIS 谱图显示循环 100 万次后涂层阻抗从 10⁶ Ω・cm² 降至 10⁴ Ω・cm²,表明腐蚀加速了涂层微裂纹扩展。

2. 温度 - 疲劳耦合测试技术:适用于航空航天、汽车领域薄膜

技术原理

在循环力学载荷基础上,叠加温度变化(如低温 - 196℃、高温 300℃),模拟航空航天(太空温度循环)、汽车(发动机舱高温)的服役环境,研究温度对薄膜疲劳机制的影响(如低温脆性、高温蠕变 - 疲劳耦合)。

设备核心配置

· 温度环境模拟模块:

· 低温环境:采用 “液氮冷却系统",温度可达 - 196℃,控温精度 ±1℃;

· 高温环境:采用 “红外加热炉" 或 “电阻加热套",温度最高可达 500℃,避免加热元件与薄膜直接接触导致局部过热;

· 温度循环模块:配备程序控温系统,可实现 “-180℃→100℃→-180℃" 的温度循环(如卫星太阳翼的在轨温度变化),升温 / 降温速率 0.5-5℃/min 可调;

· 疲劳加载模块:需采用耐高低温的夹具与传感器(如陶瓷材质夹具、高温应变片),避免温度对载荷测量的干扰。

适用场景

· 航空航天领域薄膜(如卫星太阳翼 PI 支撑薄膜、航天器热控涂层);

· 汽车工业领域薄膜(如发动机舱耐高温绝缘薄膜、动力电池正极涂层)。

典型应用案例

测试卫星太阳翼用 PI 薄膜(厚度 25μm):在 “-180℃→100℃" 温度循环(周期 120min)下,施加 10MPa 循环拉伸应力(频率 0.1Hz),结果显示经过 500 次温度循环后,PI 薄膜疲劳寿命从 10⁷次降至 6×10⁶次,断口 SEM 观察发现低温下 PI 薄膜断口更平整(脆性断裂特征),高温下断口出现纤维状区域(塑性变形增加)。

三、原位表征测试技术:实时追踪疲劳损伤演化的跨尺度观测

薄膜疲劳失效是 “微裂纹萌生→扩展→宏观断裂" 的渐进过程,传统的 “加载 - 断裂后分析" 模式无法捕捉中间损伤演化阶段。原位表征测试技术通过将 “疲劳加载" 与 “微观 / 原子尺度观测" 集成,实时记录损伤动态,是揭示疲劳机制的核心手段。

1. 原位光学 / 激光共聚焦显微镜表征技术:微米尺度损伤观测

技术原理

在疲劳加载过程中,通过光学显微镜(分辨率 0.5μm)或激光共聚焦显微镜(分辨率 0.1μm)实时拍摄薄膜表面,利用图像分析技术(如数字图像相关 DIC)计算表面位移场与应变场,识别微裂纹萌生位置(如缺陷处、晶界),测量裂纹长度随循环次数的变化,计算裂纹扩展速率(da/dN)。

设备核心优势

· 非接触式观测:避免观测装置对薄膜载荷施加的干扰;

· 大范围扫描:可观测毫米级区域(如 1mm×1mm),兼顾 “宏观损伤分布" 与 “微观裂纹细节";

· 定量分析:通过 DIC 技术计算局部应变集中系数(如裂纹应变集中系数可达 5-10),关联应变集中与裂纹萌生的关系。

适用场景

· 需观察微裂纹萌生位置与扩展路径的场景(如高分子薄膜的疲劳损伤);

· 薄膜表面缺陷对疲劳性能影响的研究(如 AgNW 薄膜中 NW 交叉处的微裂纹萌生)。

典型应用案例

观测 PET 薄膜(厚度 100μm)的拉伸疲劳损伤:采用原位光学显微镜(放大倍数 200 倍),施加 30MPa 循环应力(频率 5Hz),发现循环 1000 次后,薄膜表面缺陷处(直径 5μm 的杂质颗粒)首先萌生微裂纹(长度 50μm),循环 5000 次后裂纹扩展至 200μm,通过 da/dN 计算,裂纹扩展速率为 1×10⁻⁸ m/cycle。

2. 原位透射电子显微镜(TEM)表征技术:原子尺度损伤机制揭示

技术原理

将薄膜试样(厚度通常 <100nm)置于 TEM 的真空腔体内,通过内置的 “纳米力学加载台"(如美国 Hysitron 的 PI 95 PicoIndenter)施加纳米尺度的循环载荷(载荷范围 1-100μN),利用 TEM 的高分辨率成像(分辨率 0.1nm),实时观察原子级别的损伤演化(如位错运动、空位聚集、晶界滑移、微裂纹萌生)。

设备核心挑战与突破

· 载荷施加精度:采用压电驱动的纳米加载台,位移分辨率 0.01nm,可实现 “纳牛级" 载荷控制;

· 真空环境兼容性:需确保加载台在 TEM 真空腔(10⁻⁵ Pa)内稳定工作,避免机械部件放气影响成像质量;

· 试样制备难度:需通过聚焦离子束(FIB)技术将薄膜制备成 “TEM 薄片"(尺寸 10μm×5μm×50nm),确保试样薄且无应力损伤。

适用场景

· 纳米尺度薄膜(如 50nm 厚的 Cu 薄膜、20nm 厚的 Al₂O₃薄膜)的疲劳损伤机制研究;

· 原子级别的疲劳过程观测(如位错在循环载荷下的运动轨迹、空位聚集形成微裂纹的过程)。

典型应用案例

研究 Cu 纳米薄膜(厚度 50nm)的疲劳机制:采用原位 TEM 纳米加载台,施加 5-15μN 的循环载荷(频率 0.1Hz),TEM 图像显示:循环初期(<100 次),Cu 薄膜内出现位错滑移(位错密度从 10¹⁴ m⁻² 增至 10¹⁵ m⁻²);循环中期(100-500 次),位错在晶界处堆积,形成空位团(尺寸约 5nm);循环后期(>500 次),空位团合并形成微裂纹(长度 20nm),最终导致断裂。这一观测直接证实了 “位错堆积 - 空位聚集 - 微裂纹萌生" 的纳米薄膜疲劳机制。

四、测试技术选择指南:基于研究目标与应用场景匹配

不同测试技术的适用范围与优势差异显著,选择时需结合 “研究目标"“薄膜类型"“应用场景" 三大维度综合判断,具体选择逻辑如下:

研究目标

薄膜类型

应用场景

推荐测试技术

核心输出参数

获取基础疲劳寿命数据

所有类型薄膜

通用性能评价

微拉伸 / 弯曲疲劳测试

S-N 曲线、疲劳极限

评估环境对疲劳的影响

生物医用、海洋 / 航空薄膜

体液、海洋、高低温环境

腐蚀 - 疲劳 / 温度 - 疲劳耦合测试

环境加速系数、耦合疲劳寿命

观察微米级损伤演化

高分子、复合薄膜

柔性电子、包装薄膜

原位光学 / 激光共聚焦显微镜测试

裂纹萌生位置、da/dN 曲线

揭示原子级疲劳机制

纳米尺度金属 / 陶瓷薄膜

纳米器件、涂层

原位 TEM 纳米疲劳测试

位错运动轨迹、空位聚集规律

同步评估力学与功能失效

柔性电子电极、封装薄膜

柔性显示屏、可穿戴设备

弯曲疲劳 + 电阻 / WVTR 同步测试

弯折疲劳寿命、功能参数衰减曲线

版权所有 © 2026 凯尔测控试验系统(天津)有限公司 备案号:津ICP备18003419号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap